Вскоре после выхода в воздушную среду стрекозы приступают к спариванию, которому

предшествует перекачивание самцом спермы из половых органов, расположенных на IX

сегменте брюшка, в специальный резервуар совокупительных органов на II сегменте.

Подготовившись таким образом к спариванию, самцы гоняются за самками и стараются

захватить их анальными придатками за голову (Anisoptera) или переднегрудь

(Zygoptera). Находясь в таком положении (in copuli), самец

принуждает самку подтянуть свое брюшко так, чтобы ее половые органы на VIII

сегменте соприкасались с II сегментом самца, вооруженным генитальными

крючочками. Состояние соприкосновения, носит название in coiti.

После оплодотворения в некоторых случаях самец отпускает самку, а в

некоторых — находится с нею в состоянии in copuli вплоть до конца

откладки яиц.

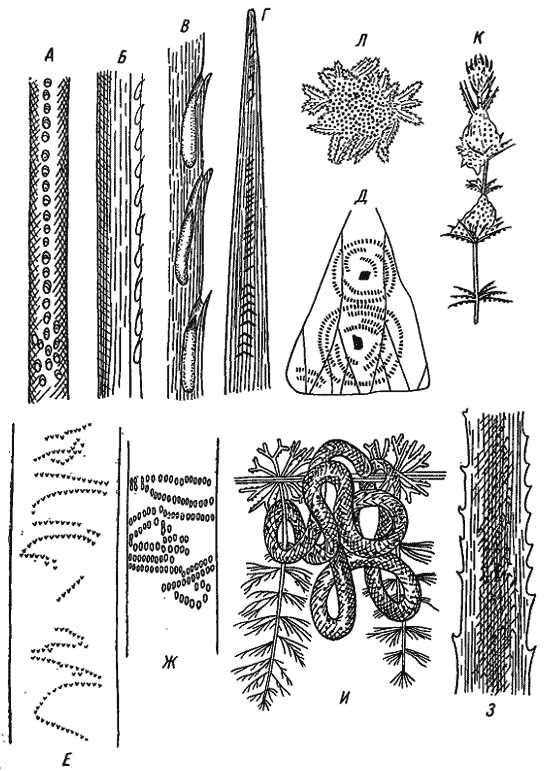

Яйца чаще выбрасываются самкой в воду, на влажный мох, ил, но нередко они

кладутся в особые, сделанные самкой углубления в тканях живых или мертвых

растений.

Иногда самки погружают в воду только брюшко, а иногда уходят под воду

совсем, увлекая туда и самца (Lestinae, Agrionidae). В это время стрекозы

окружены воздушным пузырем и вылетают из-под воды сухими.

Кладутся яйца различно: они бросаются самкой по одному в воду или на влажный

субстрат; оставляются комочками или шнурами; располагаются правильными линиями

или правильными кругами (рис. 5) по поверхности листьев и стеблей растений, или

довольно сильно углубляются в их ткань. Яйца стрекоз различны по величине и

форме: от почти круглых до узких и длинных (рис. 4, 4). Количество откладываемых

яиц огромно: каждая самка кладет 250-500 яиц. Это свидетельствует о довольно

слабой выживаемости молодняка.

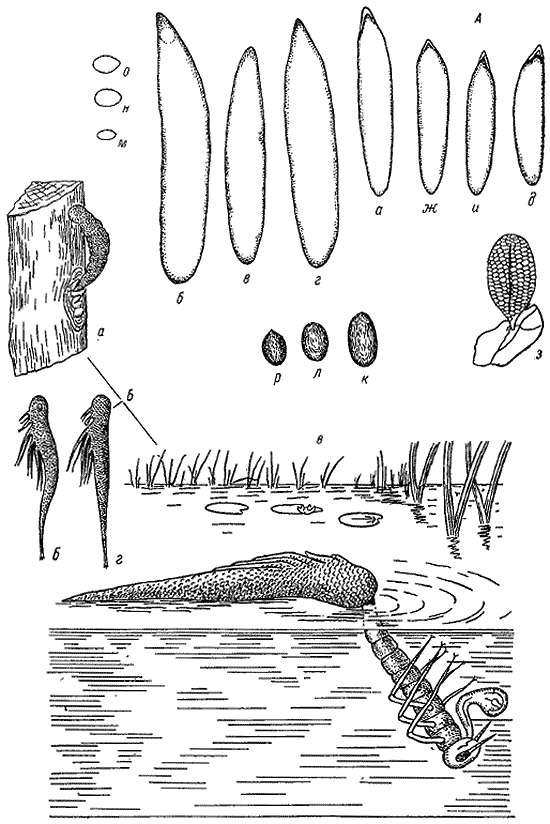

Рис. 4

А — яйца некоторых видов стрекоз: а — Calopteryx splendens

Harr., б — Lestes dryas Kirby, В — L. sponsa

Hans., г — Platycnemis pennipes Pall., д —

Enallagma cyathigerum Charp , ж- Erythromma najas Hans., з—

Gomphus flavipes Charp., и — Aeschna viridis Ever. к —Epitheca

bimaculata Charp., л — Cordulia aenea L., м — Orthetrum

cancellatum L., н — Libellula quadrimaculata L., о — L. depressa

L., p — Sympetrum, В — вылупление личинки Lestes: a

— выход из яйца предличинки, б — предличинка, в — выход личинки,

з— шкурка предличинки.

Длительность яйцевой фазы известна не для всех видов,

а то, что известно, получено главным образом в лабораторных условиях которые не

дают возможности установить истинные сроки развития яйца в природе, где

температурные условия могут ускорять или тормозить развитие эмбрионов. У

весенних видов стрекоз развитие яиц, очевидно, происходит быстро, а у осенних —

яйца чаще остаются на зиму, и тогда эмбрион развивается только весной следующего

года.

У Calopteryx, Agrion, Cordulia, Libellula, Leucorrhinia и ряда

других родов первой половины лета яйца развиваются примерно за 20 дней, а у

Lestes, Aeschna, Sympetrum и других осенних родов развитие их продолжается

около 9 месяцев. Но считать это за правило нельзя, так как для созревания яйца

северного рода Somatochlora требуется около 8 месяцев.

Из яйца выходит крошечная предличинка (пронимфа), которая пока известна

не для всех видов. Предличинка совсем не походит на личинку (рис. 4, Б).

Ее жизнь коротка — всего несколько секунд у Anisoptera и несколько минут

у Zygoptera. Линяя, предличинка дает очень маленькую личинку (1.0-1.5

мм).

Первые стадии личинок еще мало походят на взрослых личинок, так как у них

отсутствуют даже крыловые чехлики, но специальный орган личинок стрекоз — маска

— появляется сразу.

Количество линек, очевидно, может быть различным, но сколько их у того

или иного вида, сказать трудно, потому что этот вопрос еще мало изучен.

Известно, что виды рода Lestes линяют 9-11 раз, а виды рода Sympetrum

7-8 раз. Скорость развития личиночной фазы различна у разных видов. В ряде

случаев она длится 1 год, но может продолжаться 3 и более года. Для примера

приводим данные о периодах развития некоторых стрекоз (в месяцах).

Однако такие условия внешней среды, как температура и обилие пищи, могут

изменять эти сроки в ту или другую сторону.

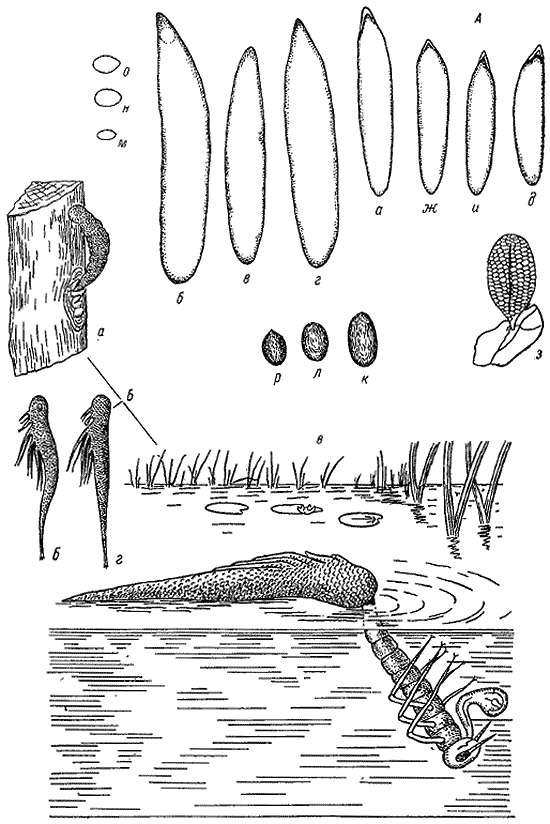

Созревшая личинка выходит в воздушную среду: на камень, корягу, стебель,

лист растений и т. д. и, разрывая тесную оболочку, выпускает столь непохожую на

себя красивую и стремительную стрекозу. Нужны часы, а порой и сутки (это зависит

от вида насекомого и погоды), чтобы стрекоза расправилась, отвердела и получила

бы свою нормальную окраску. Так завершается цикл развития стрекоз.

Рис.5

А, В, Б—Lestes dryas Kirby (внешний и вскрытый участок стебля); Г —

L.sponsa Hans.; Д — Agrion pulchellum Lind.; E, Ж — Erythromma

najas Hans, (стебель целый и вскрытый); З —

Aeschna viridis Ever.; И— Epitheca bimaculata

Gharp.; К — Cordulia aenea L.; Л — Sympetrum sanguineum Mull, (на

мху)

Далее: Распространение стрекоз

Б.Ф. Белышев. Определитель стрекоз Сибири по имагинальным и личиночным фазам. М.; Л.; изд-во АН СССР. 1963. - 114 с.